Analyse des variations de la fécondité en France

Notexpert Analyse des variations de la fécondité en France

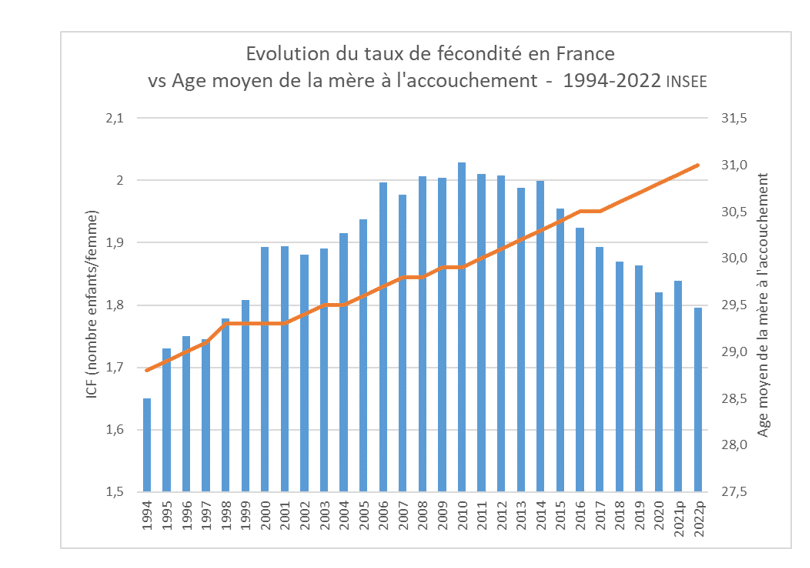

Les variations de la fécondité en France sont fréquentes et ont déjà eu lieu ces 30 dernières années. En effet, la baisse du taux de fécondité conjoncturel observée actuellement (-7% en tendance par rapport au niveau de 1,79 de 2022) nous ramène aux niveaux les plus bas observés il y a 30 ans (aux alentours de 1,6) au milieu des années 1990. Ce taux de fécondité était ensuite remonté jusqu’en 2007 pour atteindre et dépasser 2 enfants par femme avant de redescendre ensuite au niveau actuel. Analyser ces fortes variations annuelles implique d’adopter une vision à plus long terme sur plusieurs décennies.

Il convient également d’examiner les facteurs à l’origine de ces mouvements de balanciers et de fournir quelques indications sur la persistance de ces explications dans les années à venir.

Indicateurs de fécondité : comment mesurer la fécondité d’un pays ?

Il y a plusieurs moyens de mesurer la fécondité des femmes en France selon que l’on se place dans une perspective à court ou à long terme.

La première mesure est le taux de fécondité générale. Pour le calculer de manière simple, il suffit d’avoir le nombre de naissances (par exemple 722 000 en 2022) et le nombre de femmes en âge de procréer entre 15 et 50 ans en 2022 soit 14,418 millions. Ainsi, le taux de fécondité général est de 722000/14418000 soit 5 enfants pour 100 femmes en âge de procréer. Pour une femme de 15-50 ans, la probabilité annuelle de donner naissance est de 5% si l’on prend une femme de cette catégorie au hasard quel que soit son âge.

Afin de pouvoir produire un indicateur interprétable et accessible, les démographes ont préféré transformer cet indicateur en une projection sur le nombre d’enfants par femme à la fin de sa vie féconde. Ainsi, en première approximation, afin de pouvoir convertir cette probabilité annuelle à l’issue de sa vie féconde en probabilité finale d’avoir des enfants, on additionne ces probabilités sur les 35 ans de la vie féconde d’une femme soit dans le cas de 2022 : 5%*35=175% de chance d’avoir un enfant. Cette probabilité peut donc aussi se traduire en un nombre d’enfants par femme soit 1,75 enfants pour une femme à l’issue de sa vie féconde si le taux moyen de fécondité général est appliqué.

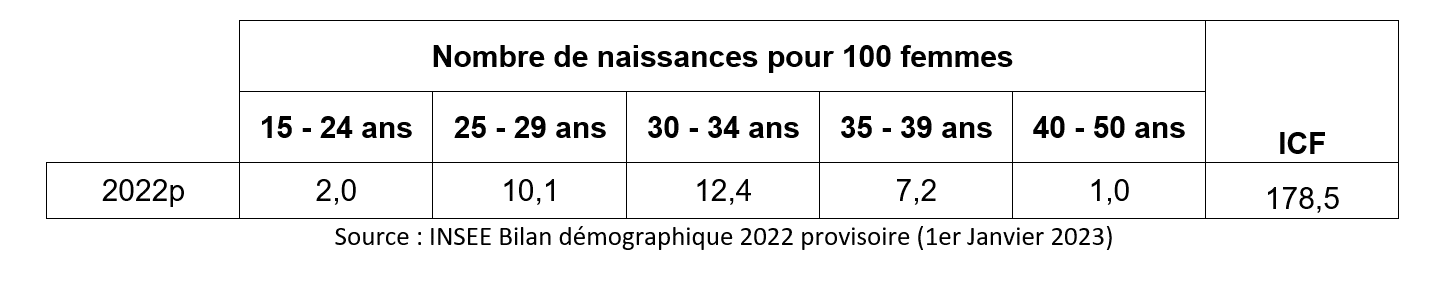

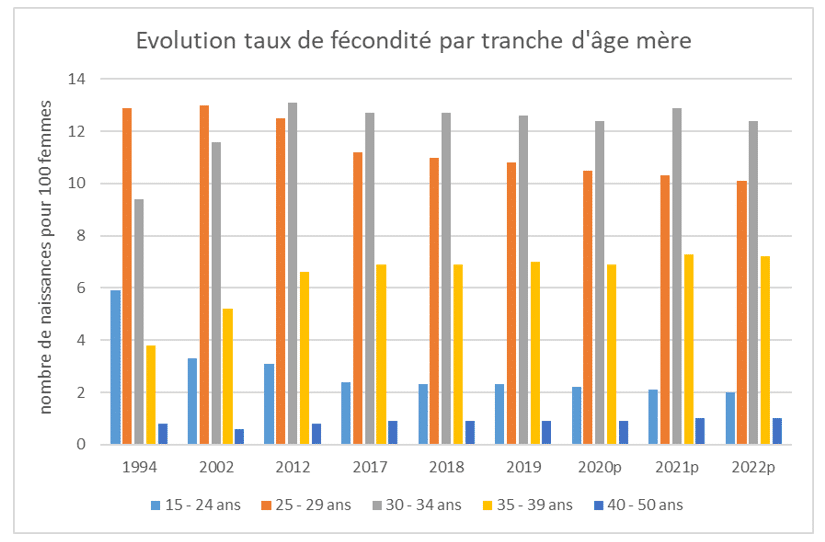

Cet indicateur s’appelle l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) qui représente une photo annuelle. Afin de raffiner cet indicateur, la réalité de la fécondité étant très différente selon les classes d’âge, le calcul de l’ICF est construit en additionnant les probabilités par classe d’âge. Ainsi, dans le tableau ci-dessous, en 2022, la décomposition par catégorie d’âge montre que la probabilité de donner naissance peut être beaucoup plus importante que 5% avec des taux oscillant entre 7,2 % et 12,4% pour les femmes âgées de 25 à 39 ans ou beaucoup plus faibles (entre 1 et 2%) pour les 15-24 ans et les 40-50 ans.

En considérant que les taux sont stables au sein des tranches d’âge (par exemple, le taux de 2% de naissances par femme est stable pour les 10 années de 15 à 24 ans), le calcul de l’ICF basé sur les classes d’âge en 2022 donne 2*10+10,1*5+12,4*5+7,2*5+1*10=178,5 naissances pour 100 femmes soit 1,785 enfants/femme.

Lorsque la granularité des données est disponible par âge (et non plus par classe d’âge), l’indicateur conjoncturel de fécondité d’une année donnée peut être encore affiné en se basant sur le nombre d’enfants qu’ont eus les femmes de cet âge dans l’année. On additionne ensuite les taux observés à chaque âge de 15 à 50 ans. L’indicateur ainsi obtenu agrège en une valeur unique les comportements féconds relatifs à 35 générations différentes observés lors d’une année donnée.

Il indique le nombre total d’enfants qu’aurait un groupe de femmes ayant à chaque âge au fil de leur existence les taux observés cette année-là. Selon la définition de l’INSEE, l’indicateur conjoncturel de fécondité “sert donc uniquement à caractériser d’une façon synthétique la situation démographique au cours d’une année donnée, sans qu’on puisse en tirer des conclusions certaines sur l’avenir de la population”.

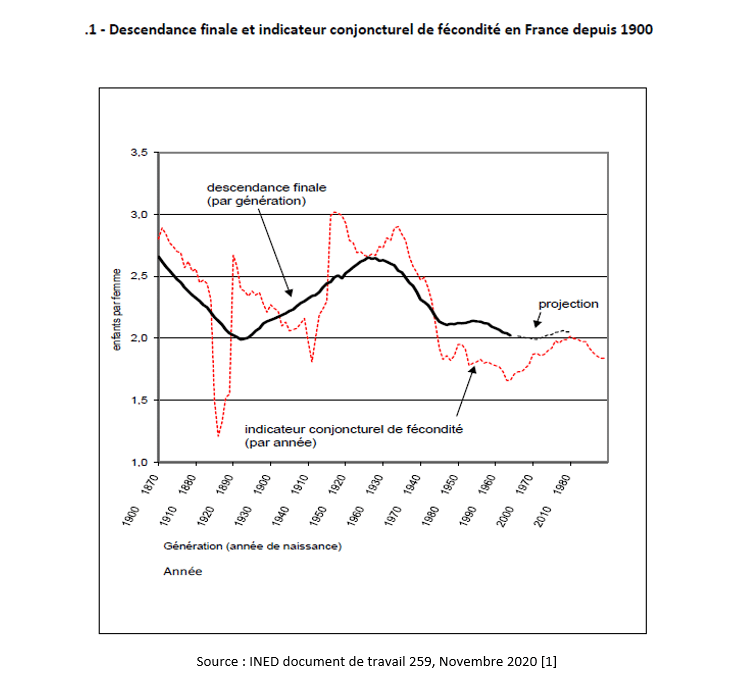

A l’inverse, un indicateur structurel de la fécondité appelé aussi la descendance finale, ne s’applique pas à une année de calendrier, mais à une génération de femmes. La descendance finale de celles nées en 1969 (qui ont fêté leur 50e anniversaire en 2019), soit 2,00 enfants, est le nombre moyen d’enfants qu’elles ont eus au cours de leur existence féconde. Contrairement à l’indicateur conjoncturel de fécondité qui fait référence à une génération fictive, cette mesure s’applique à des femmes bien réelles. Elle a cependant l’inconvénient de ne pouvoir être mesurée que pour des générations ayant atteint ou dépassé l’âge de 50 ans.

Lorsqu’on observe l’historique de ces indicateurs sur le dernier siècle (cf. figure ci-dessus issue de [1]), on notera que l’ICF est bien plus fluctuant (car correspondant à une photo annuelle) que la descendance finale qui suit “des tendances de long terme de choix du nombre total d’enfants par femme à la fin de sa vie reproductive qui reste stable vers deux pour le moment (projection fiable pour les femmes nées en 1980).” [1]

| Les signaux donnés par l’Indicateur Conjoncturel de Fécondité sont des signaux court terme qui sont à compléter et à mettre en perspective avec des tendances de long terme observables avec la descendance finale de nombreuses années après sur plusieurs décennies. |

Explication des évolutions de l’ICF sur les 30 dernières années

Source : INSEE Bilan démographique 2022 provisoire + Âge moyen de la mère à l’accouchement Données annuelles de 1994 à 2022, Janvier 2023

Lors des 30 dernières années, le niveau de l’ICF, relativement bas au milieu des années 1990 (1,66), venait d’un mouvement de retard des maternités selon G. Pinson et S. Dauphin [1]:

“ les femmes des générations les plus âgées avaient déjà eu leurs enfants et elles n’en mettaient plus au monde et les générations plus jeunes attendaient pour avoir les leurs (le nombre de descendance finale étant le même que la génération précédente)”.

Il en a résulté un nombre de naissances relativement faible durant cette période. Ce mouvement de retard des maternités a été ensuite rattrapé par les générations de femmes qui avaient différé leur projet de naissance entraînant une hausse de l’indicateur conjoncturel de fécondité au-dessus de 2 entre les années 2007 et 2011. On observe ce mouvement de rattrapage de 1994 à 2012 sur la figure ci-dessous du taux de fécondité par classe d’âge.

Entre 1994 et 2012, les augmentations majeures concernent les mères âgées de 30-34 ans (+39%) concomitamment aux 35-39 ans (+74%) tandis que le taux reste élevé chez les 25-29 ans.

Sources : INSEE La situation démographique en 2012 État civil et estimations de population – Insee Résultats-Juin 2014 + Bilan démographique 2022 provisoire (Janvier 2023)

Ensuite, sur la période 2012-2022, alors que les taux de fécondité entre 30 et 39 ans se sont stabilisés (respectivement autour de 13 chez les 30-34 ans et de 7 chez les 35-39 ans), celui des 15-24 est passé de 3 à 2 (-33%). Le taux de fécondité des 25-29 ans n’a fait que descendre de 12,5 à 10 enfants par femme (-25%) de cette tranche d’âge.

Cette baisse significative d’un des moteurs principaux de la fécondité (les femmes âgées de 25 à 29 ans) en France n’a pas pu être compensée par la hausse des 40-50 ans : si cette hausse, en valeur relative, est significative (+25%), elle n’est que très faible en contribution absolue avec 1 enfant par femme pour cette tranche d’âge.

D’après les démographes Gilles Pinson et Sandrine Dauphin [1], la baisse débutée en 2012 est liée à la montée du chômage qui a rendu le futur plus incertain.

“Ce mouvement a perduré même la crise passée, signe qu’une nouvelle tendance non liée à la conjoncture économique est peut-être également à l’œuvre. Il reste en effet à savoir si les jeunes générations, qui ont aujourd’hui moins de 30 ans, suivront le même schéma et rattraperont elles-aussi leur retard, ou adopteront un autre chemin avec une descendance finale nettement moindre, comme on l’observe dans beaucoup d’autres pays développés ?”

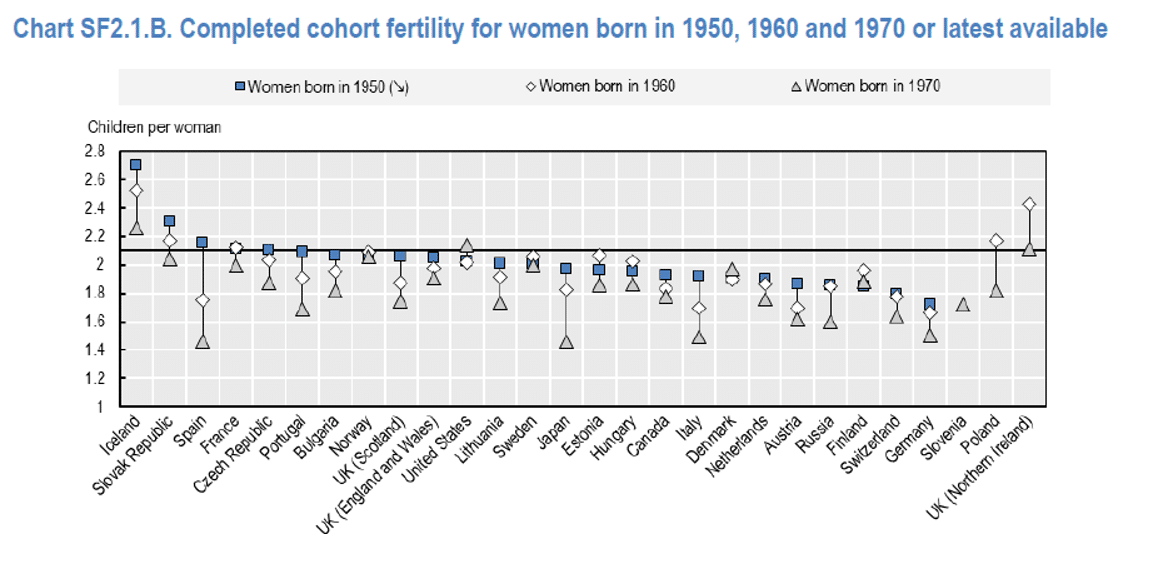

En effet, comme l’indique la figure ci-dessous issue de l’OCDE représentant l’évolution de la descendance finale (Completed Cohort fertility en anglais), la France n’a pas subi de baisse de sa descendance finale à l’instar de la Suède, la Norvège, la Finlande, les Etats Unis pour les femmes nées en 1950, 60 et 70. A l’inverse les autres pays développés ont tous observé une baisse plus ou moins forte de cette descendance finale. Par exemple, les descendances finales des pays comme l’Espagne, l’Italie, le Japon ou l’Allemagne ont chuté à des niveaux très bas aux alentours de 1,4 / 1,5.

Evolution de la descendance finale pour les pays de l’OCDE (source OCDE)

|

Cette analyse permet de comprendre les dynamiques expliquant la hausse de l’ICF entre 1994 et 2012 principalement liée à une entrée en maternité plus tardive comprise entre 30 et 40 ans tout en maintenant un flux de naissance significatif pour les mères de 25 à 29 ans. La baisse des dix dernières années 2012-2022 provient principalement de la baisse significative de la fécondité des moins de 30 ans. Est-ce que la descendance finale de cette génération née entre 1983 et 1997 se maintiendra à 2 ou baissera comme dans de nombreux pays ? Nous ne pourrons le savoir qu’entre 2023 et 2037 au plus tôt une fois qu’elles auront atteint leurs 40 ans. |

Naissance et fécondité : à quoi s’attendre demain ?

Le retard des maternités va-t-il se poursuivre ?

L’âge moyen à la maternité continue de croître régulièrement : il atteint pour le premier enfant 31 ans en 2022, alors qu’il était de 30,7 ans en 2019, de 29,3 ans vingt ans plus tôt et de 24-25 ans en 1977. Le report de l’âge des maternités continue de progresser. D’après l’INED [1], il n’est pas exclu que l’âge moyen à la maternité atteigne voire dépasse 32 ans, comme c’est déjà le cas en Espagne (32,2 ans en 2018). Mais il est peu probable qu’il augmente jusqu’à 35 ou 40 ans. La raison en est d’abord biologique :

“À trop attendre pour devenir mères, les femmes risquent de ne plus pouvoir enfanter quand elles le décident.”

Par ailleurs, le taux d’infertilité naturel augmente vite avec l’âge : 4 % à 20 ans, 14 % à 35 ans, 35 % à 40 ans et près de 80 % à 45 ans selon le site de la sécurité sociale :

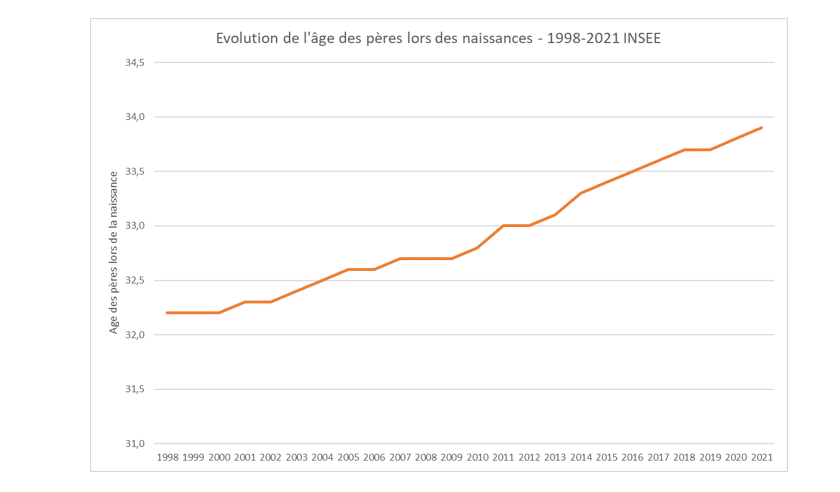

De plus, selon ce même site, l’âge de la mère n’est pas le seul facteur de la baisse de la fécondité : l’âge du père et du couple sont aussi des facteurs déterminants.

En effet, d’une part, “le génome des spermatozoïdes s’altère avec l’âge par fragmentation de son ADN, source de plus de difficulté à concevoir, augmentation des fausses couches, des risques génétiques dans la descendance”, d’autre part, “il existe un effet cumulatif de l’âge des deux partenaires : par exemple, la fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes n’est plus réparable par les facteurs ovocytaires de la femme âgée et le taux de fausses couches est multiplié par 6,7 si l’homme a plus de 40 ans et la femme plus de 35 ans.”.

La figure ci-dessous illustre la hausse continue de l’âge des pères à la naissance de leurs enfants.

Source : INSEE La situation démographique en 2021 État civil et estimations de population – Insee Résultats – Juin 2023

L’aide médicale à la procréation (AMP) s’est beaucoup développée récemment. Selon l’agence de la biomédecine, en France, en 2021, 27 609 enfants sont nés suite à une AMP réalisée en soit près d’un enfant sur 27. Selon l’INED [1], elle laisse espérer une solution aux couples qui ont des difficultés de conception.

Toutefois la médecine reste souvent impuissante après 40 ans. Les enfants nés de mère de 40 ans ou plus ne représentent qu’une fraction minime des naissances (5 % en France en 2019). Même en hausse, elles ne devraient pas représenter une part importante des naissances, sauf à utiliser d’autres moyens de procréation comme la Gestation Par Autrui ou des innovations technologiques telles que les greffes d’utérus, l’ectogenèse (dit utérus artificiel…), une perspective qui relève pour l’instant de la “démographie-fiction” selon les démographes Gilles Pinson et Sandrine Dauphin [1].

Les couples auront-ils le nombre d’enfants souhaités ?

Selon des enquêtes menées par l’UNAF sur plusieurs années, le nombre souhaité d’enfants est de manière persistante à 2,39 enfants soit 0,56 au-dessus de l’ICF 2020 (année de l’enquête). Les raisons invoquées pour renoncer à ce nombre d’enfants sont principalement : avoir un logement adapté pour accueillir un enfant (60%) et qu’un des membres du couple (36%) ou les deux (43%) bénéficie(nt) d’un travail stable.

Un sondage récent de 2023 pour l’IFOP précise et confirme ces raisons économiques en demandant aux personnes qui ont renoncé à avoir un enfant ou un enfant supplémentaire : 44% des répondants mentionnent en effet des difficultés financières ou d’emploi, 27% le coût des modes de garde et 21% des difficultés à loger cet enfant.

D’après G. Pinson, et S. Dauphin [1], “les situations de précarité professionnelle conduisent à abandonner le projet d’enfant.” Le projet initial peut être revu à la baisse pour différentes raisons : âge, problèmes de fertilité, situation de couple, nombre d’enfants déjà nés, mais aussi situation professionnelle des conjoints.

“Le projet de fécondité a d’autant plus de chances d’avoir été concrétisé que la femme occupe un emploi stable. A l’inverse, une situation de chômage – particulièrement des femmes – compromet la réalisation des projets initiaux de fécondité et peut conduire à un report de naissance, voire à un renoncement.”

En effet, le report des naissances ne réduit pas seulement le nombre désiré d’enfants mais également la probabilité d’avoir les enfants souhaités. Ainsi, à partir de 35 ans, la majorité des intentions non réalisées se soldent par un renoncement.

Les politiques familiales influencent-elles les comportements en matière de fécondité ?

Il existe trois leviers de politiques familiales liées à la natalité :

- L’octroi de congé lié à une naissance,

- Les prestations financières (incluant le quotient familial)

- L’offre de services pour la petite enfance.

Toutes les formes d’aide exercent un effet positif sur la fécondité, toutes choses étant égales par ailleurs, suggérant ainsi qu’une combinaison de ces aides est susceptible de favoriser la fécondité. Toutefois, selon l’INED [1], l’effet de la durée du congé et des dépenses associées apparaît, en moyenne, particulièrement faible par rapport à l’effet du taux de couverture des services d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Ainsi, les études existantes tendent à montrer que l’impact des incitations financières est très limité tandis que l’existence de services d’accueil de la petite enfance facilite la possibilité pour les couples d’avoir le nombre d’enfants souhaités.

La durabilité de ces structures d’accueil permet aux futurs parents de se projeter pour accueillir un enfant.

Paradoxalement, les mesures introduites avec un objectif explicite de soutien à la fécondité ont un effet assez limité, alors que celles qui soutiennent la “conciliation entre travail et vie familiale ou qui améliorent les conditions de vie – sans faire du soutien à la fécondité leur objectif premier – semblent avoir un effet plus tangible sur la fécondité.”

| La tendance lourde de recul de l’âge de la maternité (alimenté notamment par l’insécurité matérielle, économique et par manque de structures d’accueil de l’enfant) atteint une limite biologique qui ne pourra pas être surmontée par les promesses des technologies de procréation. Cette confrontation au “mur biologique” pour les femmes (combiné au recul de l’âge de la paternité et des couples) entrainera probablement des renoncements aux projets d’enfants qui auront un impact à la baisse sur la natalité. |

Conclusions et Perspectives

La remontée de l’indice conjoncturel de fécondité du début des années 2000 avait été imputable à un rattrapage du mouvement de retard observé sur la période précédente pour atteindre une descendance finale de 2 pour les générations de femmes concernées. Cette nouvelle baisse initiée depuis 2012 sera-t-elle uniquement conjoncturelle ou plus structurelle ? Plusieurs facteurs déjà identifiés dans le passé vont continuer à jouer un rôle dans l’évolution de la fécondité :

- Les normes procréatives (l’arrivée d’un enfant est soumise à des critères comme le fait d’être installé dans la vie, avec des diplômes, un emploi stable, un logement et une vie de couple stable) ont joué un rôle conjoncturel très important dans le recul de l’âge pour procréer. Dans le futur, elles pourraient avoir un rôle structurel accru sur la descendance finale des femmes car la capacité à étendre l’âge de la procréation est limitée par les contraintes biologiques au risque de renoncer aux projets d’enfants.

- Les conditions matérielles et économiques dégradées, en particulier la précarité des emplois des femmes ont et auront un impact direct réduisant la concrétisation des projets d’enfants.

- L’axe de la politique familiale visant à étendre la couverture de services d’accueil de la petite enfance jouera un rôle essentiel sur la décision des couples d’avoir le nombre d’enfants souhaités (plus important que les aides financières et les congés natalité). Il s’agit d’inscrire l’accueil de l’enfant au centre du projet de la société française.

De nouvelles tendances sociétales pourraient avoir un impact (sans pouvoir en estimer la prévalence) telles que :

- L’éco-anxiété qui pousse les jeunes générations et plus particulièrement les “child free” à remettre en question l’arrivée d’êtres humains supplémentaires sur la planète.

- Certains sondages évoquent aussi les difficultés d’engagement durable dans une société qui privilégie la liberté, l’épanouissement personnel et le non-attachement.

- Les évolutions des normes, exigences et injonctions parentales / éducatives qui pèsent sur les potentiels parents.

- Les promesses des technologies de procréations (congélation des gamètes, stimulation ovarienne…)

Pour Alliance VITA, toutes ces analyses soulignent les efforts indispensables pour donner la pleine capacité aux familles d’accueillir des enfants.

Référence principale

[1] Gilles Pison et Sandrine Dauphin, Enjeux et perspectives démographiques en France 2020-2050. Un état des connaissances, Paris, INED, Document de travail, 259, Novembre 2020 https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30829/dt.259.2020.projections.demographiques.france2.fr.pd

![[CP] Suicide : toujours secourir, jamais “aider” à mourir !](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2023/12/5Y6A0871-1-1080x675.jpg)