Education à la sexualité à l’école : un programme qui suscite des inquiétudes

Education à la sexualité à l’école : un programme qui suscite des inquiétudes

Le sujet de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l’école est un sujet brûlant.

Alors même que le rôle de l’école est d’instruire, est-ce aux établissements scolaires de prendre en charge une telle éducation qui relève de l’intime ? Et cela, dès la maternelle ? A quel âge faut-il parler de quel sujet, et qui doit le faire afin de respecter en chaque élève sa liberté de conscience ? Comment répondre à tous les enjeux posés par la sexualité : prévention des violences, apprentissage du respect et des limites, image de soi et des autres, santé et responsabilité ?

En juin 2023, le ministre de l’éducation Pap Ndiaye a commandé au Conseil supérieur de l’éducation (CSP) un projet pour un vrai programme d’éducation à la sexualité traversant tous les niveaux. Le CSP a rendu sa copie en mars dernier. Il fait l’objet de consultations et le texte définitif, attendu pour le mois de mai, devrait entrer en application en septembre 2024.

I. Pourquoi ce programme scolaire d’éducation à la sexualité ?

- L’éducation à la sexualité à l’école, prévue dans la loi depuis 2001

Cette éducation à la sexualité est en réalité prévue par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qui statue que le code de l’éducation est complété par une section ainsi formulée : « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements […] ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »

Dans les faits, ces trois séances annuelles sont loin d’être réalisées. Certains pointent une lacune, quand d’autres estiment que ce n’est pas à l’école d’assurer un rôle d’éducation à la sexualité.

Avec ce document publié le 5 mars 2024, le Conseil supérieur des programmes s’emploie à couvrir l’intégralité de la scolarité, de la petite section à la Terminale : 65 pages de préconisations et de tableaux synthétiques proposent, en face des objectifs et des compétences à acquérir, des exemples d’activités à mettre en place, et le cas échéant, de “co-animation” (séances en interdisciplinarité). Au collège et lycée, sont ainsi mobilisées l’ensemble des matières enseignées aux élèves, de la SVT au français.

Un niveau de détail et un nombre de compétences et notions censés permettre une application simplifiée pour les professeurs, mais qui interroge tout de même sur la formation dont bénéficieront les personnels scolaires pour animer ces séances.

Par ailleurs, dans les pages d’orientation générales pour les différents cycles (voir pp. 18, 33 et 49 du programme), on trouve la mention suivante : « L’association éventuelle avec des intervenants ou des partenaires extérieurs agréés est conçue sous l’autorité des équipes pédagogiques responsables, pour permettre une insertion cohérente au sein de la programmation retenue. » Les critères que doivent respecter les structures extérieures pour obtenir l’agrément ne sont pas renseignés. Les parents sont ainsi laissés dans l’ignorance face aux associations qui interviennent auprès de leurs enfants.

II. Des points intéressants

- Les dimensions affective et relationnelle intégrées à l’éducation à la sexualité

Alliance VITA, dans une contribution écrite adressée au CSP en novembre 2023 sur le sujet faisait plusieurs propositions. L’une des recommandations principales de cette note était de « renforcer la dimension affective et relationnelle dans l’éducation sexuelle » des jeunes. Force est de constater que le programme essaie de tenir ensemble trois axes tout au long de la scolarité. Il s’agit d’apprendre à « se connaître, vivre et grandir avec son corps », mais aussi à « rencontrer les autres et construire des relations, s’y épanouir » et enfin à « trouver sa place dans la société, y être libre et responsable ». La sexualité serait ainsi globalement intégrée dans un développement complet de la personne humaine, en lien notamment avec le développement affectif.

- Prévention des violences sexuelles et repérage d’enfants en danger

Un des points positifs de ce programme est l’attention portée à la prévention des violences de nature sexuelle envers les enfants, avec une éducation progressive aux notions d’intimité, de respect de son corps et de celui des autres, de « bon » ou « mauvais » secret, d’adultes de confiance.

- La pornographie évoquée, mais une prévention à renforcer

Malheureusement, comme le montre une étude de l’Arcom datant de mai 2023, les adolescents sont exposés de plus en plus jeunes à la pornographie. Ainsi, 51% des garçons de 12 ans et 65% des garçons de 16 ans se rendent sur un site pornographique chaque mois (contre 55% des hommes majeurs). Le programme évoque ce sujet, en prévoyant pour les classes de quatrième une sensibilisation au fait que la pornographie ne représente pas la réalité avec la notion ainsi rédigée : « Mettre en évidence que la pornographie représente, de manière faussement réaliste et stéréotypée, des actes sexuels fragmentés, violents et dépourvus de toute dimension affective ou sentimentale. ».

Malheureusement, comme le montre une étude de l’Arcom datant de mai 2023, les adolescents sont exposés de plus en plus jeunes à la pornographie. Ainsi, 51% des garçons de 12 ans et 65% des garçons de 16 ans se rendent sur un site pornographique chaque mois (contre 55% des hommes majeurs). Le programme évoque ce sujet, en prévoyant pour les classes de quatrième une sensibilisation au fait que la pornographie ne représente pas la réalité avec la notion ainsi rédigée : « Mettre en évidence que la pornographie représente, de manière faussement réaliste et stéréotypée, des actes sexuels fragmentés, violents et dépourvus de toute dimension affective ou sentimentale. ».

En terminale, l’angle est celui de la différence entre érotisme et images explicites avec l’item suivant : « Comprendre les fondements et les mécanismes de la fabrique culturelle de l’excitation et de ses modèles (pornographie et violence) dans une société d’images et de réseaux qui ne laisse que peu de place à l’imaginaire […] »

Cet enjeu d’importance aurait néanmoins mérité un traitement plus ambitieux : par exemple la question de l’addiction à ce type d’images et les répercussions sur la personne et sa sexualité ne sont même pas évoquées. Rien n’est dit de l’influence de la pornographie sur la société toute entière, qu’elle imprègne de violence et de stéréotypes comportementaux qui dégradent l’ensemble de notre culture et des relations humaines, surtout chez les jeunes.

III. Des points qui interrogent

- Peu de nuances sur la contraception et l’IVG

Nulle part dans l’éducation à la sexualité n’est abordée la question cruciale de la différence entre les filles et les garçons sur le plan de la relation affective et de la relation sexuelle.

Nulle part dans l’éducation à la sexualité n’est abordée la question cruciale de la différence entre les filles et les garçons sur le plan de la relation affective et de la relation sexuelle.

Si l’information sur la contraception fait largement partie intégrante du programme, elle reste présentée comme la “solution miracle” sans la moindre nuance. On n’y trouve aucune mention des risques pour la santé de certaines contraceptions hormonales, de l’efficacité des méthodes contraceptives qui n’est jamais garantie à 100% (décalage entre efficacité théorique et pratique, indice de Pearl), de la fertilité particulièrement importante des jeunes filles. Rappelons que 72% des femmes qui ont vécu une IVG étaient sous contraception quand elles ont découvert leur grossesse. (Source : IGAS 2010).

Pour une meilleure prévention de l’avortement, il serait intéressant d’apporter aux jeunes une informations plus complète sur les causes et les conséquences de cet acte, le rôle du garçon, les alternatives…

- « Distinguer sexualité et reproduction » : un artifice trompeur

A plusieurs reprises dans le projet de programme, le fait de “distinguer sexualité et reproduction” est présenté comme une compétence à acquérir. Les grossesses “non prévues” ou “non désirées” sont toujours présentées comme un “risque”, au même titre que les IST notamment. Cela participe d’une culture qui vise à banaliser l’avortement plutôt qu’à l’éviter. Rappeler que la sexualité et la procréation, terme plus approprié que reproduction, sont liées permettrait d’éviter bien des malentendus.

- Un discours « orienté » sur le genre

S’il est évidemment positif que les jeunes élèves soient laissés libres de choisir leurs jeux selon leurs préférences et leurs goûts (petite section : « Diversifier les activités proposées pour permettre à chacun de s’épanouir : favoriser une utilisation mixte et ouverte à tous de tous les coins jeux (coin cuisine, garage, bricolage, déguisement) et cela selon les goûts de chacun ; ouvrir à tous les élèves les activités proposées en classe : projets artistiques, constructions en volume et activités physiques. »), il est en revanche problématique de vouloir à toute force leur faire intégrer des notions de « stéréotypes » ou de rôles « assignés »…

S’il est évidemment positif que les jeunes élèves soient laissés libres de choisir leurs jeux selon leurs préférences et leurs goûts (petite section : « Diversifier les activités proposées pour permettre à chacun de s’épanouir : favoriser une utilisation mixte et ouverte à tous de tous les coins jeux (coin cuisine, garage, bricolage, déguisement) et cela selon les goûts de chacun ; ouvrir à tous les élèves les activités proposées en classe : projets artistiques, constructions en volume et activités physiques. »), il est en revanche problématique de vouloir à toute force leur faire intégrer des notions de « stéréotypes » ou de rôles « assignés »…

Ce qui est prévu notamment en moyenne section : « Décrire et échanger à partir de la lecture d’albums ou d’imagiers en explicitant les assignations de rôle et les stéréotypes perceptibles. » et en grande section : « expliciter, à partir d’albums stéréotypés, les rôles des personnages ; réfléchir sur leur possible inversion, en lien avec les modèles exprimés par les enfants. » Il n’est certainement pas neutre de parler d’« assignations de rôles » et l’on peut se demander quel bien cela fait à des petits enfants en pleine construction.

En conclusion, le CSP donne l’impression de jouer les équilibristes. Des lacunes notables invitent à rester en alerte sur ce qui sera effectivement proposé dans les établissements.

Retrouvez tous nos articles sur la sexualité.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

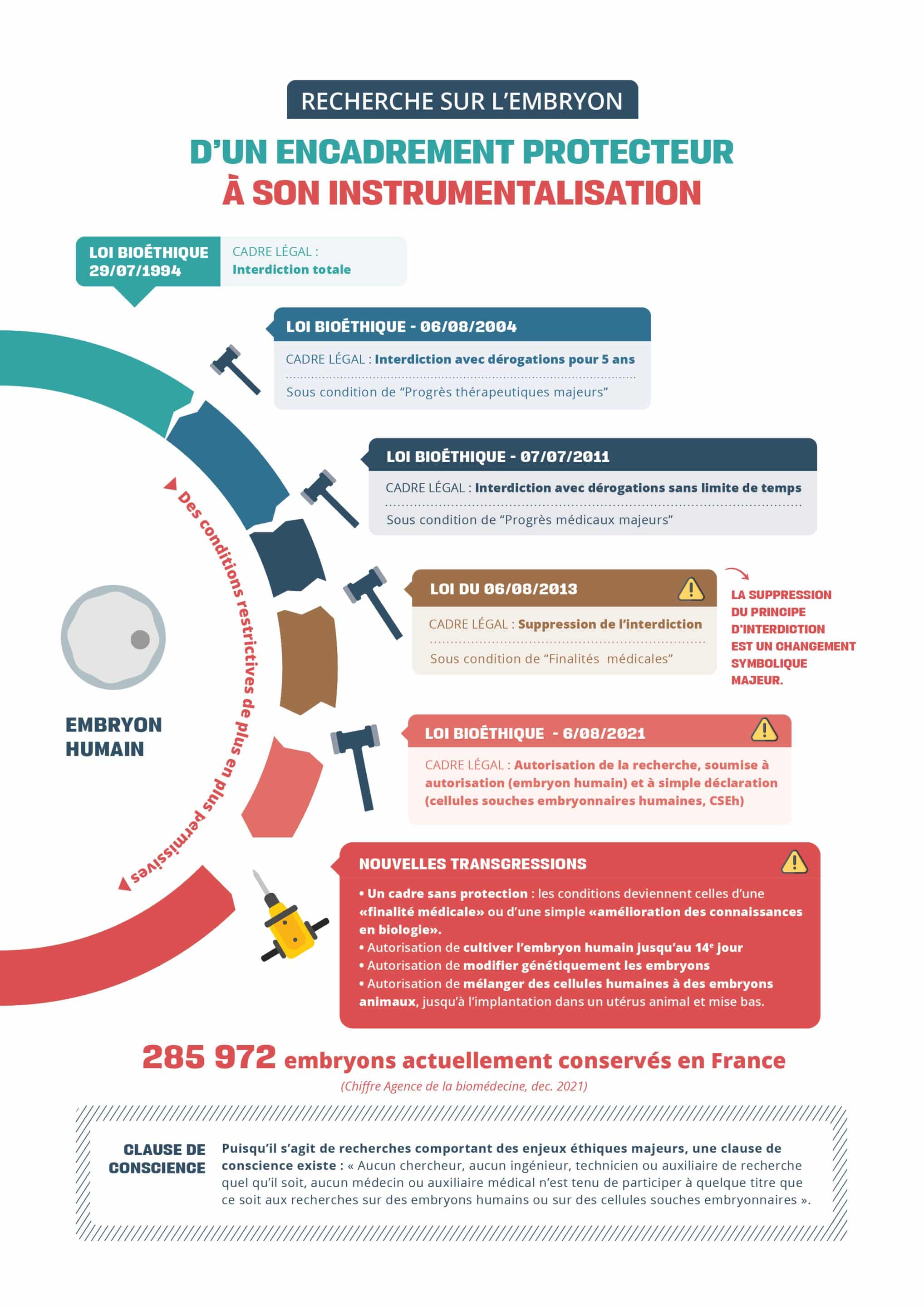

En 2004, la recherche devait permettre des « progrès thérapeutiques majeurs ». (Ne pouvant être atteints par des méthodes alternatives) ; en 2011, la loi demandait seulement à la recherche de permettre des « progrès médicaux majeurs » (assouplissement pour faciliter la recherche fondamentale).

En 2004, la recherche devait permettre des « progrès thérapeutiques majeurs ». (Ne pouvant être atteints par des méthodes alternatives) ; en 2011, la loi demandait seulement à la recherche de permettre des « progrès médicaux majeurs » (assouplissement pour faciliter la recherche fondamentale).

![[CP] – Projet fin de vie : la fraternité abandonnée](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2024/03/Projet-fin-de-vie-la-fraternite-abandonnee-1080x675.png)