Au lendemain des conclusions de la Convention citoyenne en avril dernier, Emmanuel Macron annonçait un projet de loi fin de vie avant la fin de l’été 2023.

Un projet de loi pour changer le cadre de la fin de vie

Entamé après l’avis du CCNE, rendu en septembre 2022 et ouvrant la voie à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, le débat s’est ouvert avec la volonté de reconsidérer le « cadre de la fin de vie », en contradiction avec la neutralité revendiquée entre autres par l’ancienne ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin-Le Bodo.

Un avant-projet de loi qui acte la levée de l’interdit de tuer

De report en report, une ébauche du projet de loi a été dévoilée par le Figaro le 13 décembre 2023, moins d’une semaine après la présentation d’un rapport intitulé « Vers un modèle français des soins d’accompagnement » et dont les propositions doivent venir alimenter la nouvelle stratégie décennale pour le développement des soins palliatifs.

La version provisoire du texte de loi datée d’octobre 2023, comporte 3 parties :

- les soins d’accompagnement,

- les droits des patients

- l’aide à mourir.

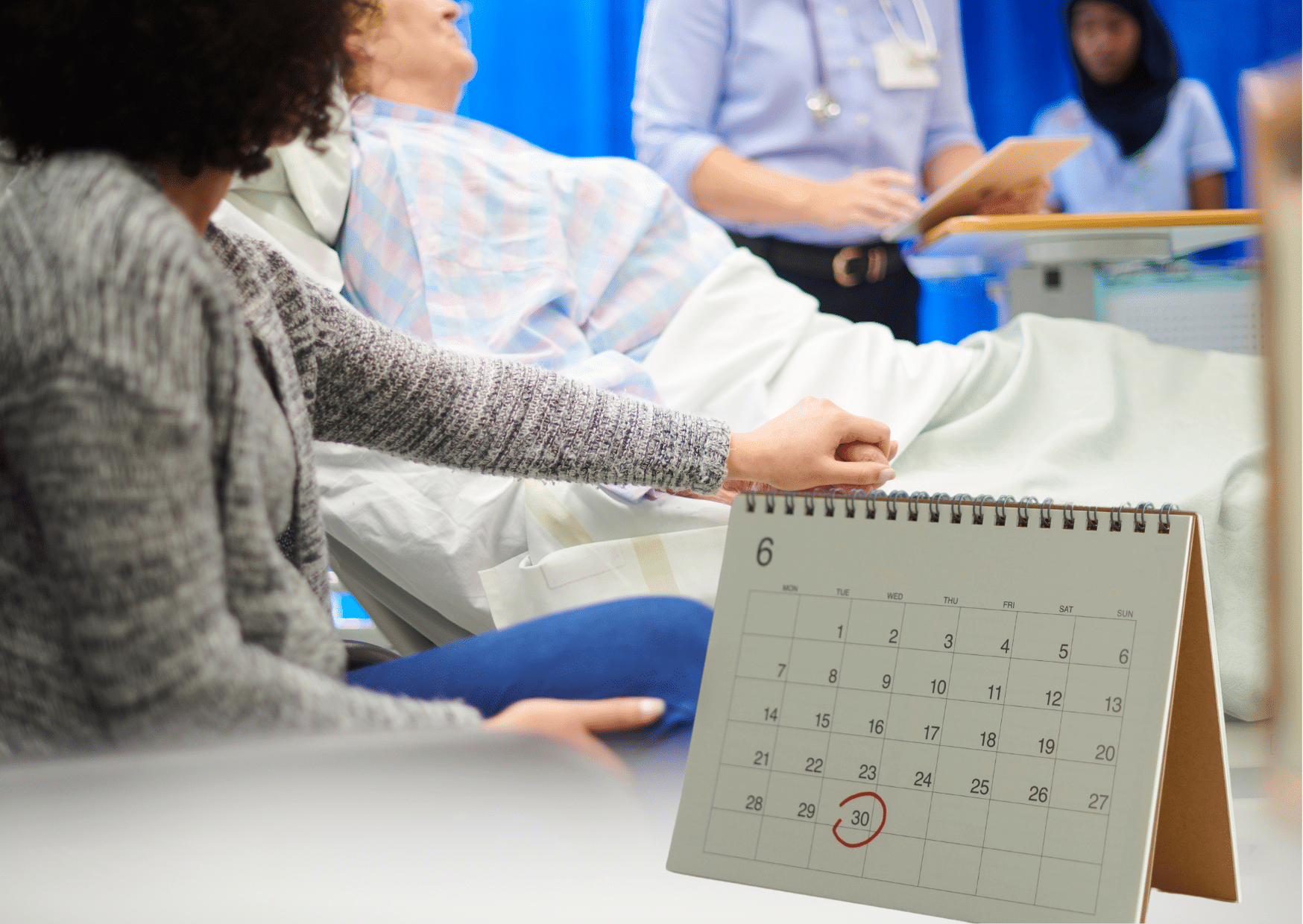

La possibilité de bénéficier de l’administration d’une substance létale serait réservée

- aux Français majeurs,

- atteints d’une « affection grave et incurable qui engage son pronostic vital à court ou moyen terme » (selon une fourchette de « 6 à 12 mois » – à noter que d’après un article publié dans le British Medical Journal, le diagnostic des médecins sur la durée de vie résiduelle d’un patient en fin de vie est précis seulement dans 20 % des cas !)

- ou présentant une « souffrance physique réfractaire ou insupportable » liée à leur maladie.

Le document prévoit l’auto-administration, c’est-à-dire le suicide assisté, par principe ; et le recours à un tiers (soignant ou proche), c’est-à-dire l’euthanasie, en cas d’incapacité physique.

Cet avant-projet consacre la toute-puissance médicale puisqu’il revient à un seul et unique médecin d’autoriser le patient qui en ferait la demande à recourir à l’aide à mourir. Pire, il va même jusqu’à envisager un “secourisme à l’envers” pour hâter le décès si la dose du produit létal s’avère insuffisante pour provoquer la mort rapide. Quant aux établissements sanitaires ou médico-sociaux, ils seraient privés de toute clause de conscience.

Enfin, à rebours de la définition riche et complète des soins palliatifs donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cet avant-projet les limite aux « soins strictement médicaux destinés à traiter la douleur ». Ce rétrécissement a tout lieu d’inquiéter dès lors que les soins palliatifs seraient in fine englobés dans des « soins d’accompagnement ». On peut craindre que ces derniers ne soient le « cheval de Troie » du suicide assisté et de l’euthanasie.

Ce texte a immédiatement suscité l’opposition de nombreuses organisations de médecins et d’infirmiers qui ont dénoncé un “contenu indigent” dans un communiqué regroupant notamment plusieurs sociétés de gériatres et de soignants spécialisés en soins palliatifs.

Quelle place pour les soins palliatifs ?

L’ouverture du débat sur la fin de vie a mis en lumière l’insuffisant développement des soins palliatifs. Lors de son discours aux membres de la Convention citoyenne en avril 2023, Emmanuel Macron déclarait :

« Je crois qu’une solution unanimement préconisée doit être maintenant rigoureusement mise en œuvre. Il nous faut mieux faire appliquer la loi Claeys-Leonetti, comme le souligne aussi très bien la mission d’évaluation de l’Assemblée nationale. Nous avons en la matière une obligation d’assurer l’universalité de l’accès aux soins palliatifs, de diffuser et d’enrichir notre culture palliative et de rénover la politique de l’accompagnement du deuil ».

La stratégie nationale de développement des soins palliatifs (initialement attendue en janvier) doit être dévoilée avant que le chef de l’Etat expose les orientations retenues pour le projet désormais nommé projet sur l’« aide active à mourir » par le premier ministre Gabriel Attal. Les attentes sont grandes quant au financement de ce plan car la crédibilité de ce qui est annoncé comme une priorité sera mesurée à l’aune des moyens supplémentaires qui seront alloués.

Pour mémoire, l’enveloppe globale du plan 2021-2024 de “Développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie”, soit 171 millions d’euros, représente un effort de hausse annuelle de 2.85%, inférieur au rythme de l’inflation (en moyenne à environ 4% depuis janvier 2021). Quant au PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale), il a été adopté sans qu’aucun engagement financier supplémentaire relatif aux soins palliatifs n’ait été pris.

Si la nécessité de déployer les soins palliatifs sur tout le territoire fait l’unanimité, nombreux sont ceux qui s’inquiètent de voir ce volet intégré au projet de loi fin de vie. « Est-ce à dire qu’il faudra attendre que la loi soit votée, au mieux pas avant la fin de 2024, pour mettre en place la révolution annoncée dans la prise en charge des malades, alors que l’on sait que 50 % des besoins en soins palliatifs ne sont pas couverts et qu’il y a urgence à agir ? », interroge Claire Fourcade dans La Croix.

Dès le revirement du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), Alliance VITA mettait en garde contre la promesse de développer les soins palliatifs pour faire passer la pilule létale de l’euthanasie et du suicide assisté aux soignants. Le droit d’accès aux soins palliatifs est garanti par la loi de 1999 et c’est lui qui doit prioritairement être mis en œuvre sans qu’il soit nécessaire de passer par une nouvelle loi.

Des soignants mais aussi des parlementaires ont plaidé pour que les volets soins palliatifs et aide à mourir fassent l’objet de deux textes distincts. Récemment nommé, le nouveau ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux, a cosigné en septembre 2023 une tribune dans L’Express appelant à dissocier aide à mourir et soins palliatifs.

Sa ministre de tutelle, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités semble pour sa part confirmer que le texte comportera deux briques : la prise en charge de la douleur grâce à la stratégie décennale de développement des soins palliatifs et la mise en œuvre d’une « aide à mourir » soit le suicide assisté et l’euthanasie. Le 14 février, devant les députés, la ministre s’est dite « très fière de porter ce texte ».

Quel calendrier pour le futur modèle français de la fin de vie ?

Après avoir reçu, jeudi 9 février, les représentants des principaux cultes en France, des médecins et d’autres personnalités, le président de la République doit rendre les « ultimes arbitrages » dans le courant du mois de février.

Sur le fond, rien de nouveau n’a filtré après cette réception, si ce n’est cette phrase d’Emmanuel Macron, rapportée par le coprésident de l’Union bouddhiste de France : « parvenir à proposer un espace qui ne soit ni une liberté ni un droit, mais un possible qui serait un moindre mal […] la question est là, il faut y répondre. L’état du droit n’y parvient pas complètement aujourd’hui. Dont acte ».

De son côté, Gabriel Attal a assuré que le projet de loi sur l’ « aide active à mourir » serait examiné « avant l’été », tout en promettant de renforcer « considérablement » les unités de soins palliatifs.

En réalité, en se focalisant sur la légalisation possible de l’euthanasie et du suicide assisté, le débat sur la fin de vie empêche de regarder toutes les autres questions qui se posent en fin de vie : Où va-t-on mourir ? Est-on bien accompagné ? Lutte-t-on suffisamment contre la douleur ? Comment financer le maintien à domicile ? Comment soutenir l’aidant de proximité ? Comment prendre en charge le bien vieillir ?

A cet égard, si les sénateurs ont adopté la proposition de loi pour “bâtir la société du bien-vieillir en France”, les responsables politiques et les professionnels de l’accompagnement des personnes âgées attendent toujours la présentation par le gouvernement d’une loi planifiant les moyens pour faire face au choc du vieillissement de la population ! Quant au système de santé, ses dysfonctionnements inquiètent les Français dont la priorité est l’accès aux soins sur tout le territoire mais pas l’accès à une aide à mourir.

Devant la mission de réévaluation de la loi Leonetti en 2008, Robert Badinter, qui s’est éteint le 9 février, avait affirmé : « Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. » Puissent ces mots être entendus par ceux qui sont en responsabilité.

Pour aller plus loin :

![[CP] – IVG dans la Constitution : un déni d’humanité](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2024/03/Congres-Versailles-IVG-VITA-1080x643.png)

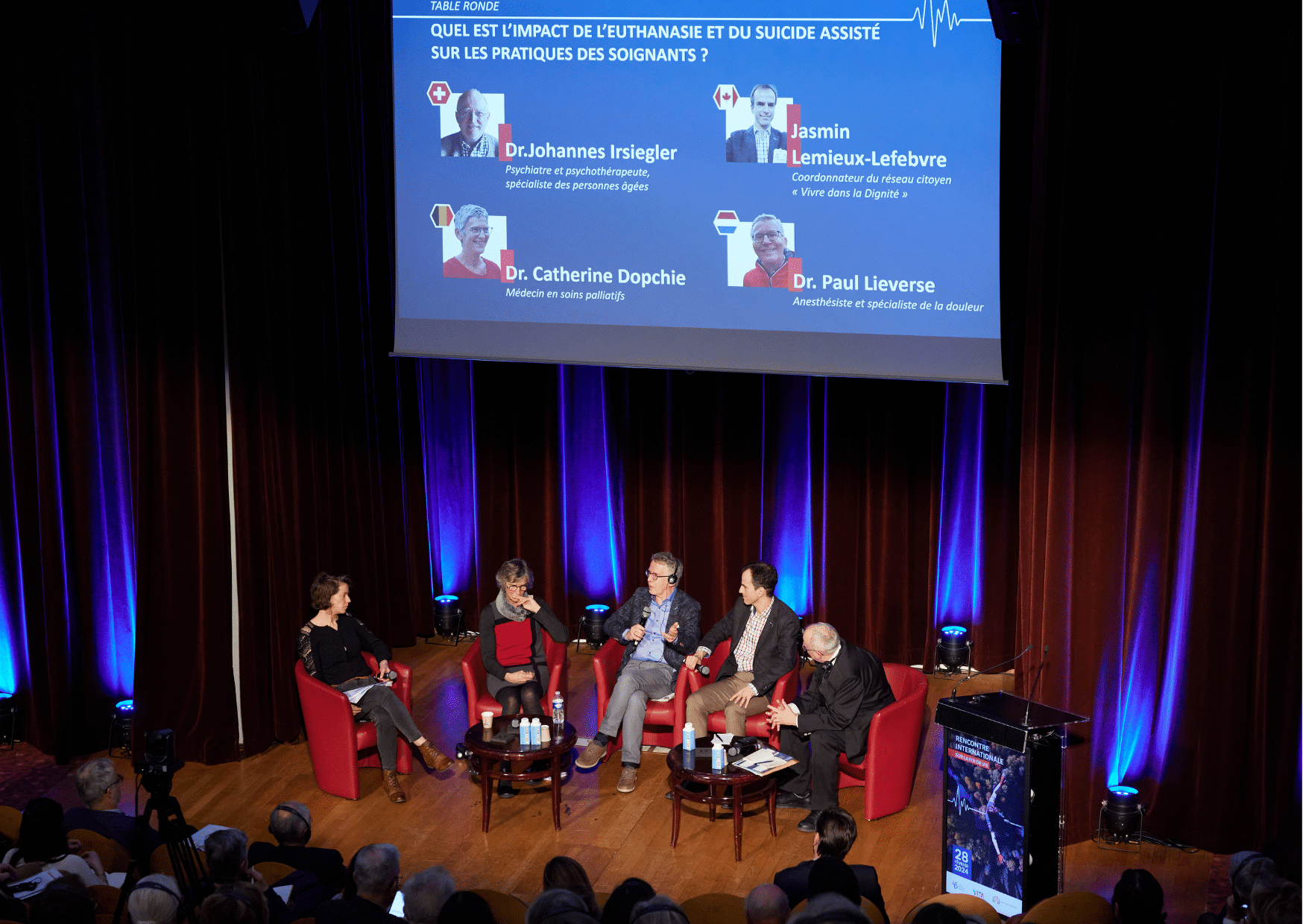

![[CP] – Rencontre internationale fin de vie – Euthanasie et suicide assisté à l’étranger](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2024/03/rencontre-internationale-sur-la-fin-de-vie-1080x675.png)

![[CP] – IVG dans la Constitution : le débat enterré](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2024/03/AdobeStock_163784887-1080x675.jpeg)